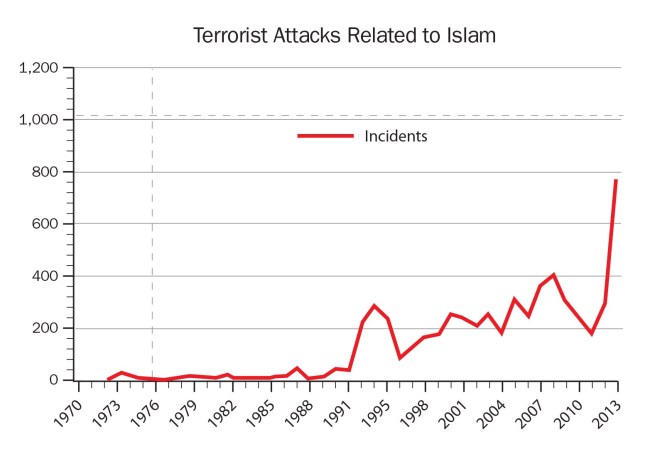

يتمثل أحد المبادئ العلمية الأساسية في تحديد المشكلة التي يجب دراستها بأكبر قدر ممكن من الوضوح وتعريف الأشياء كما هي بالفعل، وعلى الرغم من ذلك، لم تكن وسائل الإعلام الأمريكية والمثقفون واضحين في الاعتراف بأن المصدر الرئيسي للإرهاب في العالم اليوم هو الإسلام، على الرغم من أن هناك دوافع سياسية واقتصادية أيضاً وراء ظاهرة الإرهاب وأن معظم المسلمين ليسوا إرهابيين بالضرورة. وبالطبع ليس الإسلام الدين الوحيد الذي يمكن أن يكون دافعاً للعنف، فقد حدث هجوم من بعض المسيحيين على عيادات الإجهاض، (حادثتان في عام 2012، وثلاث حوادث في عام 2007، وحوادث هجوم في العقد الأول من القرن العشرين، وكانت معظم هذه الهجمات الخطيرة في الثمانينيات وأوائل التسعينيات). بينما لا تمر نشرة الأخبار اليومية دون التقرير عن حدوث هجمات وتفجيرات إرهابية إسلامية، وقتل ما يطلقون عليهم الكفار والزنادقة، وقطع رؤوس وحرق الصحفيين وغيرهم من الأبرياء، وهو ما يحدث في الوقت والمكان الخطأ. فما مدى شيوع هذه الهجمات الإرهابية؟

وفقاً لتقرير صدر عن علماء من جامعة ماريلاند في كوليدج بارك في الكونسورتيوم الوطني، حول دراسة الإرهاب وردود الفعل على الإرهاب، توصل التقرير إلى أن الإرهابيين الإسلاميين يفوقون الإرهابيين المحليين من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين. تمكن الباحثون من تحديد المشكلة بدقة باستخدام قاعدة بيانات الإرهاب العالمية، التي جمعت معلومات عن أكثر من 125000 هجوم إرهابي منذ عام 1970 وحتى 2013، بما في ذلك 58000 تفجير، و 15000 عملية اغتيال، و 6000 عملية اختطاف. إنطلاقاً من تعريف الإرهاب: “استخدام القوة بالتهديد أو الفعل من قبل جهة فاعلة لتحقيق هدف سياسي أو اقتصادي أو ديني أو اجتماعي، بالإكراه أو الترهيب”. وفيما يلي بعض النتائج الأولية التي توصلت إليها الدراسة:

لقد اندلعت موجات العنف الإرهابي على مر العقود، فكان المتطرفون من أقصى اليسار أكثر نشاطاً في أواخر الستينيات وحتى أوائل السبعينيات، وكان إرهابيو اليمين المتطرف أكثر نشاطاً في التسعينيات. ومنذ أحداث الحادي عشر من سبتمبر كان معظم الإرهابيين متطرفين إسلاميين. يميل المتطرفون من أقصى اليمين ومن أقصى اليسار إلى أن يكونوا منطويين وأفراد يعانون من مشاكل نفسية، في حين أن المتطرفين الإسلاميين يميلون إلى أن يكونوا جزءًا من جماعات متماسكة. وقد عانت جميع الفئات الثلاث من معدلات متطرفة مماثلة في السجون.

تقرير علماء من جامعة ماريلاند في كوليدج بارك في الكونسورتيوم الوطني

تضمنت عوامل الخطر الإضافية للمجموعات الثلاث العلاقات مع المتطرفين الآخرين ومشاكل العلاقات العاطفية، ولكن المتطرفون اليمينيون فقط كان لديهم خلفيات إجرامية سابقة واسعة النطاق. وكان الإرهابيون الإسلاميون العنيفون شباناً (بين 18 و 28 عاماً) وغير متزوجين وغير مندمجين جيداً في المجتمع الأمريكي. ومن الواضح (من وجهة نظري) أنه بالنسبة لكل من متطرفي اليمين واليسار، كانت الأنشطة والمعتقدات الدينية مرتبطة إرتباطاً سلبياً باستخدام العنف، بينما كان لدى الإرهابيين بحكم التعريف، دافعاً أساسياً يتعلق بالدين الإسلامي.

وقد وجدت دراسة أجريت في عام 2006 أن ما يقرب من ربع المسلمين البريطانيين يعتقدون أن الهجمات الإرهابية 7/7 على لندن في عام 2005 كانت مبررة، وقال 28% أنهم يأملون في يوم من الأيام أن تصبح المملكة المتحدة دولة إسلامية أصولية. لذلك عندما هتف الإرهابيون الإسلاميون الذين قتلوا المحررين ورسامي الكاريكاتير في شارلي إيبدو “الله أكبر”، قد أعلنوا أن أفعالهم كانت بدافع الثأر من إهانة النبي محمد.

ولكن لماذا وقع الإسلام بالتحديد في دائرة العنف هذه، وليس مثل الديانتين التوحيديتين الكبيرتين اليهودية والمسيحية؟ في الواقع، لم يكن الوضع دائماً كذلك. على سبيل المثال، في سِفر الأعداد، 31: 7-12، جمع موسى جيشاً من 12000 جندي لمحاربة المديانيين الذين كانوا متحالفين مع الموآبيين بهدف محو بني إسرائيل من على وجه الأرض:

“فَتَجَنَّدُوا عَلَى مِدْيَانَ كَمَا أَمَرَ الرَّبُّ وَقَتَلُوا كُلَّ ذَكَرٍ. وَمُلُوكُ مِدْيَانَ قَتَلُوهُمْ فَوْقَ قَتْلاَهُمْ: أَوِيَ وَرَاقِمَ وَصُورَ وَحُورَ وَرَابعَ. خَمْسَةَ مُلُوكِ مِدْيَانَ. وَبَلْعَامَ بْنَ بَعُورَ قَتَلُوهُ بِالسَّيْفِ. وَسَبَى بَنُو إِسْرَائِيلَ نِسَاءَ مِدْيَانَ وَأَطْفَالَهُمْ، وَنَهَبُوا جَمِيعَ بَهَائِمِهِمْ، وَجَمِيعَ مَوَاشِيهِمْ وَكُلَّ أَمْلاَكِهِمْ. وَأَحْرَقُوا جَمِيعَ مُدُنِهِمْ بِمَسَاكِنِهِمْ، وَجَمِيعَ حُصُونِهِمْ بِالنَّارِ. وَأَخَذُوا كُلَّ الْغَنِيمَةِ وَكُلَّ النَّهْبِ مِنَ النَّاسِ وَالْبَهَائِمِ، وَأَتَوْا إِلَى مُوسَى وَأَلِعَازَارَ الْكَاهِنِ وَإِلَى جَمَاعَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِالسَّبْيِ وَالنَّهْبِ وَالْغَنِيمَةِ إِلَى الْمَحَلَّةِ إِلَى عَرَبَاتِ مُوآبَ الَّتِي عَلَى أُرْدُنِّ أَرِيحَا.”.

سِفر الأعداد، 31: 7-12

كان هذا يبدو يوماً جيداً للنهب! ولكن عندما عادت القوات، كان موسى غاضباً، فقال: “لماذا لم تقتل النساء؟”، فمن الواضح أن النساء اللواتي أسأن إلى بني إسرائيل غير مخلصين لإله إسرائيل، ثم أمرهم موسى بقتل جميع النساء اللائي مارسن الجنس مع الرجال، وقال: “باستثناء كل فتاة لم تنم أبداً مع رجل تكن لأنفسكم”. هذا أمر متوقع!

هنا يمكن أن نتخيل 32 ألفاً من العذارى اللواتي تم أسرهن يقولن لموسى، “أوه! حقاً قال الله لك أن تفعل ذلك؟ هل كانت التعاليم أن تحافظوا على العذارى لأنفسكم؟ ألا يتعارض هذا مع قول الله “أحب جارك”؟”. بالطبع، عرف الإسرائيليون بالتحديد كلام الله، فهذه فوائد كتابة الكتاب المقدس بنفسك، حيث يمكن أن تقول ما يعنيه الله، وقد تصرفوا وفقاً لذلك، فقد قاتلوا من أجل بقاء شعبهم مع الانتقام.

الأسوأ من ذلك، أن الكتاب الذي اعتبره أكثر من ملياري شخص أعظم دليل أخلاقي على الإطلاق، يُوصي بعقوبة الإعدام عقاباً على قول اسم الرب في الوقت أو السياق الخطأ، وعن الجرائم المعنوية مثل السحر، والعلاقات الجنسية المألوفة (الزنا، المثلية الجنسية)، وعدم الاستراحة يوم السبت. كم عدد اليهود والمسيحيين اليوم يتفقون مع كتابهم المقدس حول تطبيق عقوبة الإعدام هذه؟ أجزم بالقول على أنهم قريبون من الصفر، وهذا هو مدى انحناء المنحنى الأخلاقي خلال أربعة آلاف سنة.

السبب كما أقول هنا في The Moral Arc، هو أن اليهودية والمسيحية قد مرتا بمراحل التنوير وخرجتا من الجانب الآخر أقل عنفاً وأكثر تسامحاً. منذ عصر النهضة، تحولت دراسة الأخلاق من بناء المبادئ الأخلاقية على أسس دينية، المستوحاة والمستمدة من الكتاب المقدس والمفروضة من السلطة من الأعلى إلى الأسفل، ومن القاعدة إلى القاعدة من ناحية الأفراد، إلى المنطق والاقتراحات المبنية على أسس عقلانية والتي يُفترض أن تكون لأسباب أخلاقية.

إن القيم التنويرية العلمانية التي نعتز بها اليوم (المساواة في المعاملة بموجب القانون – تكافؤ الفرص للجميع – حرية التعبير – حرية الصحافة – الحقوق والحريات المدنية – المساواة للنساء والأقليات – الفصل بين الدين والدولة – حرية ممارسة أي دين أو حرية عدم الإيمان بأي دين)، هذه القيم تم غرسها في أذهان اليهود والمسيحيين وغيرهم في الغرب، ولكن ليس بما يكفي في البلدان الإسلامية. وإلى أن نتمكن من إلقاء نظرة نزيهة على المشكلة، والتوقف عن اتهام الناس الذين لديهم الشجاعة الكافية ليقولوا ما يفكر فيه الجميع تقريباً برهاب الإسلام Islamophobia، فإن المشكلة لن تُحل من تلقاء نفسها.

1 تعليق

كلام صحيح ووضع للنقاط على الحروف، نحن نحتاج إلى هزة فكرية أو ضربة ثقافية تعيد مفاهيمنا مرة أخرى، نحتاج إلى الحرية فلا تقدم ولا ابداع في مجتمعاتتا القمعية